Webライターとして文章を量産する中で、「この内容で読みやすいか?」「SEO的に弱くないか?」「誤字脱字・コピペではないか?」という不安を抱える方は多いかと。

本記事では、文章チェックツールを“ただ紹介する”だけでなく「SEO視点」「Webライター視点」で活用できる方法とともに、まだ言及が少ない切り口での5選をご紹介します。

Contents

Webライターにおける文章チェックツールの重要性

Webライターとして継続的に良質な文章を生み出すには効率的なチェックが不可欠。とくにSEOを意識した執筆では誤字脱字だけでなく、キーワード出現や見出しとの整合性まで確認する必要があります。

ここでは、Webライターが導入すべき文章チェックツールの役割と効果をわかりやすく説明します。

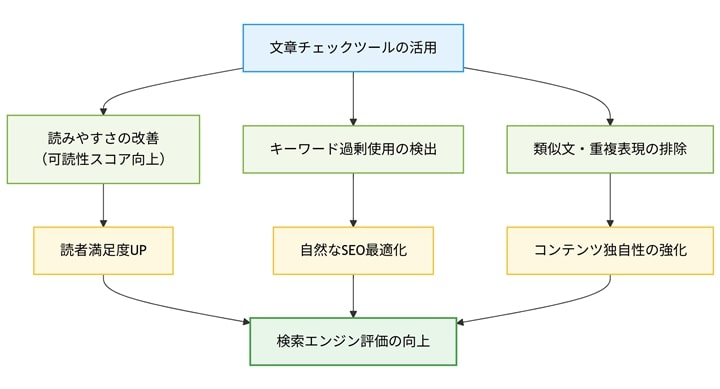

なぜ“文章チェックツール”はSEO対策に直結するか

検索エンジンはコンテンツの品質を評価するため、読みやすさや独自性、キーワードの適切な配置を重視します。

Webライターが文章チェックツールを使えば、可読性スコアの改善、過度なキーワード詰め込みの検出、類似文のチェックなどが自動化され、結果としてSEOの評価が上がりやすくなります。

具体的には、見出しと本文の整合性や段落ごとの密度調整、そして類似度低下のための表現差別化が可能になります。

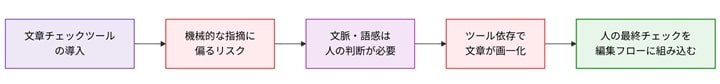

チェックツール導入前に知っておくべき限界と注意点

ただし、チェックツールは万能ではありません。ツールの指摘は機械的なものであり、Webライターとしての文脈判断や語感は最終的に人が確認する必要があります。

自動指摘をそのまま反映すると、文章が画一化したり媒体特性に合わない語調になることがあります。

導入前には、ツールの判定基準を理解し、編集フローに「人の最終チェック」を必ず組み込んでください。

まだ言及が少ない切り口:使って差が出るチェック軸

多くのチェックツールは誤字脱字や文法に重点を置きますが、実際に差が出るのはより微細なチェック軸です。

ここでは、実務で効果が高く、まだ言及が薄い観点をまとめています。

これらを意識することで、単なる誤字修正以上のSEO効果と読者体験向上が期待できます。

文体・語感一致チェック(Web用語調適合性)

.jpg)

Webライターに求められる語調は媒体やターゲットにより異なります。文章チェックツールの中でも、文体や語感を判定してWeb用の語調に揃える機能はまだ少数派です。

たとえばカジュアル寄りの媒体では堅い表現を減らす指摘、専門寄りの媒体では用語の厳密さを保つ指摘が役立ちます。

- 導入例

ツールの語調判定で「硬すぎる」「丁寧すぎる」を検出し、媒体ガイドに合わせて修正。 - 運用のコツ

媒体ごとの語調テンプレートを作り、ツール出力と照合して差分を人が調整する。 - 期待効果

読者に馴染む語感で滞在時間の向上と直帰率の低下を見込めます。

読者離脱防止チェック(読みやすさ/文の変化指標)

.jpg)

読みやすさは直帰率や滞在時間に直結します。文章チェックツールで可読性指標(行長、文の長短比、接続詞の多用など)を測定し、読者が途中で離脱しにくい構成に改善してみてください。

以下の表はおもな可読性指標と改善アクションの例です。

| 指標 | チェック内容 | 改善アクション |

|---|---|---|

| 行長/文長 | 長文が続く箇所を検出 | 短い文に分割、箇条書きへ変更 |

| 接続詞の偏り | 「しかし」「また」等の過度使用を検出 | 言い換えや構成調整でバランス改善 |

| パラグラフ密度 | 一段落が長すぎる箇所を検出 | 段落分割・見出し挿入を実施 |

類似文・パクリ疑惑チェック(独自性担保)

-1.jpg)

検索エンジンは独自性を重視します。公開前にチェックツールで外部コンテンツとの類似度を測る運用を組み込めば、重複コンテンツによる評価低下を防げます。

とくに競合が多いキーワードでの差別化は必須で、表現の言い換えや独自データの付加が有効です。

- 重要点:類似率は数値で把握し、閾値を設定(例:類似率20%以下を目標にする)。

- 改善例:類似箇所をリライトし、独自の切り口や具体例を加える。

見出しとの整合性チェック(見出しと本文のキーワード整合性)

.jpg)

見出しと本文のキーワード整合性はSEO面でも評価されます。

見出しが本文の要点を正確に示しているか、見出し語と本文語の分布を文章チェックツールで確認し、必要なら見出し・導入文を調整してみてください。

- 運用例

見出し語の出現回数と本文での説明の有無をチェックツールで可視化し、ズレがある箇所は導入文で補う。 - 対策

各段落冒頭に見出しの要点を短く置くことで読者の理解を助ける。

以下は、Webライターが公開前後に行うべき重要なチェック項目の一覧です。本文は読みやすさや独自性を保つための具体的な手順を示しており、日常的に使うことで記事の品質向上につながります。

表内の各項目は、文章品質を守るためのチェックツール活用を前提に整理しています。

実践チェックリスト(Webライター向け)

| チェック | 確認内容(具体的な作業) |

|---|---|

| 1 | 公開前に必ずチェックツールで読みやすさを検証。 可読性スコアや行長・文長の偏りを確認し、必要なら段落分割や箇条書きで改善する。 |

| 2 | 見出しと本文のキーワード整合性を見直す。 見出しに沿った導入文に整え、本文は短めの文で要点を示すことで読者の理解を促進する。 |

| 3 | 作業フローに類似文検出工程を組み込む。 外部類似率をチェックツールで測定し、独自性を保つために該当箇所をリライトする。 |

| 4 | 媒体ごとの語調テンプレートを用意し、文章が媒体に合った語感かをチェックツールで判定。 必要に応じて表現を調整する。 |

| 5 | 可読性指標(文長・行長・接続詞の偏り)を定期測定し、数値のブレを発見したら構成を見直す。 チェックは定期的に実施する。 |

| 6 | パラグラフを適切に分割し、リスト化で視認性を高める。 文章の密度を低減することで読みやすさを向上させる。 |

| 7 | 見出し語の出現比をチェックツールで確認し、見出しが本文を正確に反映しているかを検証する。 |

| 8 | 公開後も文章スコアを追跡し、チェックツールによるスコア推移を記録。 必要に応じてリライト計画を立てる。 |

| 9 | ツールの指摘を盲信せず、人の目で語感と文脈を最終確認する。 機械的な修正だけで語感が変わらないか注意する。 |

| 10 | チェックツールで検出した箇所に優先度を付け、公開スケジュールに組み込んで段階的に修正する運用を確立する。 |

| 11 | 外注ライターにも同じチェックリストを適用し、品質基準を統一。 納品時にチェックツールの結果を添付させる。 |

| 12 | 定期的にチェックツールの判定基準をレビューし、媒体変更やアルゴリズム更新に合わせて再設定する。 |

| 13 | 文章テンプレートを作成し、チェックツールの出力と突き合わせる運用を行うことで編集効率を高める。 |

| 14 | 見出しの優先度を設定し、チェックツールで修正効果を計測して効果の高い見出しを優先的に改善する。 |

| 15 | 類似率が高い箇所をランク付けし、チェックツールで優先的に対応することで効率的に独自性を確保する。 |

| 16 | 文章の読みやすさ指標を定期レポート化し、チェックツールのデータを編集会議で活用する。 |

| 17 | キーワード過多の箇所をチェックツールで抽出し、自然な語順にリライトして読みやすさを保つ。 |

| 18 | 見出しと本文に齟齬がある場合はチェックツールの指摘を元に導入文を整え、読者の期待を裏切らない構成にする。 |

| 19 | チェックツールの推奨語は参考に留め、独自表現や事例を優先して文章の個性を維持する。 |

| 20 | 定期トレーニングでチェックツールの使い方を周知し、編集品質を継続的に底上げする仕組みを作る。 |

おすすめ文章チェックツール5選

Webライターとしての品質を高めるためには、目的に合わせた文章チェックツールの選定が重要です。用途別に比較しながら、自分のライティング環境に合ったツールを見つけましょう。

| ツール名 | おもな特徴 | 料金プラン | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|

| 文賢 (Bunken) | 語調統一・読みやすさ・誤字脱字を一括判定。SEOキーワードの整合性確認にも対応。 | 月額2,178円〜(個人向け) | 総合チェック SEO記事制作全般 |

| CopyContentDetector | コピペ率を自動判定し、類似文を色分けで表示。文章の独自性担保に最適。 | 無料(登録不要) | コピペ 類似文チェック |

| Enno (エンノ) | 誤字脱字・文法・表記ゆれを自動判定。ブラウザ上で即チェック可能。 | 無料 | 初稿チェック 簡易校正 |

| Just Right! (ジャストライト) | 企業ライティング基準に沿った文体判定。語調・用語統一に強い。 | 年額プランあり | 語調統一 ブランドライティング |

| AIOSEO Assistant | WordPress上でSEO最適化を自動分析。文章とキーワードの一致率も確認可能。 | 無料プランあり | 見出し整合 SEO評価チェック |

文賢:読みやすさスコア分析型

出典:文賢

文賢(Bunken)は、Webライターが書いた文章の「読みやすさ」「冗長表現」「誤字脱字」を同時に分析できる高機能ツールです。

SEOキーワードの配置バランスも確認でき、過剰なキーワード使用を避けつつ自然なライティングを支援します。

- SEOキーワード出現率を自動計測し、自然な構成を提案。

- 文体テンプレートを登録して媒体ごとの調整が容易。

- WordPress連携により投稿前チェックもスムーズ。

Just Right!:語調一致チェック特化型

出典:Just Right!

語調や文体のばらつきは、読者に不統一な印象を与えます。Just Right!は文章全体の語調一致を自動で判定し、Webライターが複数人で執筆する際にも一貫したトーンを維持できます。

文体を「敬体」「常体」に統一するだけでなく、Web特有の語感も判別する点が特徴です。

- 企業メディアやブランドサイトでの表現統一に最適。

- 校閲担当がいないチームライティングでも品質維持が可能。

- Webライター初心者でも文章の統一感を保てる。

CopyContentDetector:コピペ・類似文検出型

他サイトとの類似度を自動判定するCopyContentDetectorは、Webライターにとって必須の文章チェックツールです。

コピーコンテンツのリスクを避け、オリジナル性を高めることが期待できます。

- 4000文字までの文章を無料で分析。

- 一致箇所を色分け表示し、リライトすべき箇所を一目で把握。

- 登録不要・無料で利用可能。

AIOSEO Assistant:見出し整合性チェック型

AIOSEO Assistantは、WordPressプラグインとして動作する文章チェックツール。見出しと本文内のキーワード整合性を自動で分析し、SEO評価を高めるためのアドバイスを提供します。

- 見出しタグと本文中のキーワード一致率をスコア化。

- メタ情報や内部リンクの最適化も同時に確認。

- WordPress上で直接改善ポイントを表示。

文賢+Enno併用:総合校正+SEO支援型

総合的な校正とSEO支援を両立するには文賢とEnnoの併用が効果的。文賢で全体の語調・SEOチェックを行い、Ennoで細かい誤字脱字や文法チェックを行うことで完璧な文章品質を実現します。

| 項目 | 文賢(Bunken) | Enno |

|---|---|---|

| 対応範囲 | SEO・語調・冗長表現・整合性チェック | 誤字脱字・文法・表記ゆれ検出 |

| コスト | 月額2,178円〜 | 無料 |

| 強み | SEOキーワード最適化と読みやすさ両立 | 軽量で即チェック可能、導入不要 |

この2つを組み合わせることで、Webライターはキーワード出現率を自然に保ちながら、誤字脱字のない高品質な文章を仕上げられます。

SEOと読者満足度の両立を目指すなら、この運用スタイルがおすすめです。

文章チェックツール+SEO強化の実践ステップ

Webライターとして成果を出すためには、単に文章を書く技術だけでなく「文章チェックツール」を使って品質とSEOを両立させる仕組みづくりが欠かせません。

ここでは、実践的な4つのステップに分けて、文章チェックツールを活用したSEO強化の流れを詳しく解説します。

ステップ1:下書き時点でツールチェックを入れる

執筆初期の段階から文章チェックツールを使うことで、文章構成やキーワード配置の偏りを早期に修正できます。

とくにSEOライティングでは、キーワード出現率が3〜5%の範囲に収まることが理想とされています。

下書き段階でのチェックは、後の修正作業を大幅に軽減してくれます。

- 文賢(Bunken)などで文末表現や語調の統一を確認

- CopyContentDetectorでコピペ率を確認し、重複のない構成を確保

- キーワード出現率を3〜5%に調整して自然なSEO文章に整える

下書き時点でのチェックは、文章の方向性を整えつつSEO的にも最適化を図る重要な工程です。

| チェック項目 | 目的 | 使用ツール例 |

|---|---|---|

| 語調・表現統一 | 文章全体のトーンを統一し、読みやすさを向上。 | 文賢 |

| コピペチェック | 類似率を確認し、オリジナル性を確保。 | CopyContentDetector |

| SEOキーワード率 | 不自然なキーワード過多や不足を防止。 | 文賢・SEOライティングサポートツール |

ステップ2:推敲時に“チェック軸フィードバック”を元に改善

文章の下書きが完成したらつぎは推敲段階。このとき各文章チェックツールが出すフィードバックを「改善の指針」として活用してみてください。

具体的には、語尾の多様性、文の長さ、接続詞の頻度など、読者の離脱を防ぐ観点での見直しが重要です。

- 文賢で「指摘一覧」を活用し、繰り返し表現や冗長な語を整理

- Ennoで文法・誤字脱字を修正して文章精度を向上

- 読みやすさスコアを確認して文章バランスを最適化

推敲段階での分析結果は、単なる修正作業ではなく、ライティングスキルを磨く“学び”の材料になります。

ステップ3:納品前/公開前に最終チェック+ツール比較

納品や記事公開前には、複数の文章チェックツールで最終確認を行いましょう。ツールによって指摘精度や基準が異なるため、比較することで見落としを防げます。

おすすめは以下の組み合わせです。

- 文賢:語調・表現・SEOキーワード出現率の最終確認

- CopyContentDetector:重複率の測定

- Enno:文法・誤字脱字の最終チェック

また、納品・公開前の段階で、以下のチェックリストを活用すると抜け漏れを防げます。

| チェック項目 | 確認基準 |

|---|---|

| SEOキーワード出現率 | 3〜5%に調整済みか確認。 |

| 文体・語調統一 | 常体・敬体が混在していないか確認。 |

| 誤字脱字・冗長表現 | Ennoや文賢で最終修正を完了。 |

ステップ4:公開後にツールでスコア(類似率・読みやすさなど)を定期モニタリング

記事を公開した後も、定期的に文章チェックツールを使って内容を見直すことが重要。検索エンジンの評価軸や読者のニーズは変化するため、継続的な改善がSEO強化につながります。

- CopyContentDetectorで定期的に類似率を測定し、独自性を維持

- 文賢で読みやすさスコアをチェックし、古い記事のリライトに活用

- SEO順位の変動と連動して、文章構造やキーワード配置を見直す

公開後も継続的にチェックを行うことで、常に品質の高い記事を保ち、検索エンジンからの評価を安定的に高めることが期待できます。

これら4つのステップを習慣化することで、単なるツール活用にとどまらず、Webライターとしての文章構築力とSEO対応力を総合的に強化できます。

よくある疑問・FAQ(チェックツール導入に伴う)

.jpg)

文章チェックツールを導入する際、多くのWebライターが抱く疑問や不安をまとめました。導入前に知っておくことで、より効果的にツールを活用できます。

ツールの指摘が正しいとは限らない?

文章チェックツールの指摘は、あくまで「機械的な基準」に基づいたもの。

そのため、すべての指摘が正しいとは限りません。とくに文脈やトーンを重視するライティングでは、ツールが誤って「不自然」と判断するケースもあります。

重要なのはツールを「添削者」ではなく「アシスタント」として扱うこと。チェック結果を鵜呑みにするのではなく以下のように使い分けましょう。

- 文法や誤字脱字のチェック → ツールの指摘を優先的に修正

- 語彙選択・表現の指摘 → 読者層や記事トーンを踏まえて判断

- SEOキーワード関連の調整 → 自分の狙う検索意図と照らし合わせて最終判断

たとえば「文賢」や「Enno」は精度が高く、指摘理由も具体的に表示されるため、納得感のあるフィードバックを得られます。

無料版と有料版、どこまで差が出るか?

無料版と有料版では、チェック範囲や機能の差が明確。

SEO対策や文章品質向上を目的にする場合、有料版の方が圧倒的に効率的です。

| 比較項目 | 無料版 | 有料版 |

|---|---|---|

| チェック可能文字数 | 1,000〜2,000文字程度が上限 | 制限なし、長文記事も対応 |

| SEOキーワード分析 | 非対応 | キーワード出現率や構成提案まで分析 |

| 文章構成・可読性スコア | 基本的な指摘のみ | 語彙バランスや読みやすさスコア付き |

| 代表的なツール例 | Enno、CopyContentDetector | 文賢、Ginger、Grammarly Premium |

無料版は「とりあえず試す」には最適ですが、継続的なSEOライティングでは有料ツールが明らかに成果につながります。

とくに「文賢」は日本語に特化しており、Webライターの利用満足度が高いです。

ツール依存で文章が画一化しないか

確かに、文章チェックツールを過度に使うと「機械的で似たような文章」になりがち。しかし使い方次第でそのリスクは回避できます。

- 初稿では自由に書く → まずは自分の言葉で構成する

- 推敲段階でツールを使う → 誤字・表現揺れだけを調整

- 最終段階でSEOキーワード出現率を整える → 狙った検索意図に最適化

このように「創造」と「校正」を分けることで、ツールの恩恵を受けつつも自分らしい文章を維持できます。とくにSEOライターにとっては、ツールのフィードバックを「構成の精度を上げるヒント」として使うのがおすすめです。

まとめと、まず試すべき1ステップ

文章チェックツールはWebライターにとって“品質とSEO効果を両立させる最強のサポート役”です。とはいえ導入しただけでは成果につながりません。

重要なのは「適切な使い方」と「チェック軸の理解」です。

まずは以下の1ステップから始めましょう。

- 無料の「Enno」または「CopyContentDetector」で誤字脱字と類似文をチェック

- 続いて「文賢」などの有料ツールを1記事だけでも試し、差を体感

- 気に入ったツールを記事執筆フローに組み込み、SEOキーワード出現率を3〜5%に最適化

最初の一歩を踏み出せば、文章品質・検索上位表示・読者満足度がすべて向上します。

あなたのライティングを次のステージへ導くために、ぜひツールの導入を検討してみてください!!!