本記事では学習を「習慣化」ではなく「作業化」する考え方と、無料中心のツールセット+具体的な設定例で、明日から迷わず回せるワークフローを提示します。

未経験〜初中級のWebライターが、受注率と生産性を同時に上げるための実戦ガイドです。

この記事で解決できる悩み

- 学習が点在して身につかない/ツールを入れても使い切れない

- 構成づくりに時間がかかり初稿が遅い

- 校正・ファクトチェックが甘く、修正戻しが多い

- 受注文面・見積りがテンプレ化できず、提案の歩留まりが悪い

Contents

Webライターの学習が続かない本当の理由

Webライターとして学習を進めようと思っても、なかなか続けられないと感じる人は多いです。

参考書やネット記事を読んだり、便利そうなツールを試してみたりしても、思ったほど成長が見えないまま手が止まってしまうことがあります。

その背景には共通する理由があるものです。

情報は多いのに成果につながらない

インターネット上にはWebライターに役立つ情報もたくさん見つかりますが、その情報を片っ端から読んでも、実際の執筆スキルや案件受注にはつながらないことが多いものです。

これは学習内容が断片的で、自分の作業にどう活かせばよいか明確になっていないから。

学習は「知識」だけでなく「実際の仕事の流れ」に直結させることで初めて成果につながります。

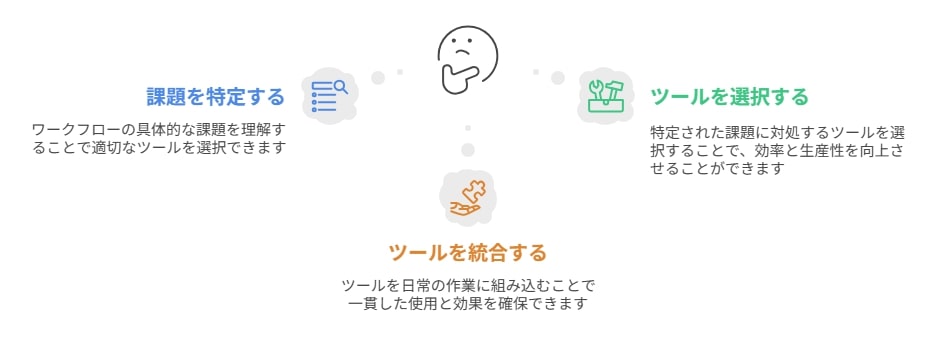

ツールを導入しても使いこなせない

Webライター向けの学習や執筆を助けるツールは豊富にありますが、導入しただけで終わってしまうケースも少なくありません。

便利なはずのツールがむしろ煩雑になり、作業のスピードを落としてしまうことすらあります。

重要なのは「自分がつまずいた部分」を明確にして、その課題に合ったツールを選び、日常の作業に組み込むことです。

学習が「習慣」にならず「作業」にならない

多くの人は学習を続けるために「習慣化」を目指しますが、意志に頼る方法は途中で挫折しやすいです。

Webライターの学習を確実に続けるには、習慣というより「作業」として組み込むことが大切です。

たとえば構成案を作る前に必ず情報収集ログを残す、初稿前にツールで表記ゆれを確認するなど、流れの中に固定化することが学習の継続につながります。

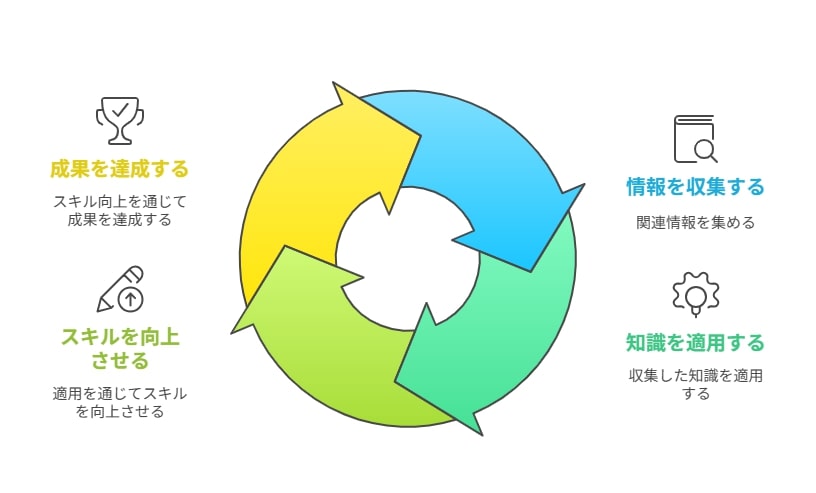

結論:学習は「ログ化→ツール化→テンプレ化」で作業化できる

Webライターが効率的に学習を積み重ねるためには、感覚的な努力に頼るのではなく、段階的に仕組み化することが重要です。

「ログ化」「ツール化」「テンプレ化」という流れを意識することで、迷わず実力を積み上げていけます。

学習ログを残すことが最初の一歩

まず必要なのは「どこで時間がかかり、どんなミスが出たのか」を記録すること。

リサーチや構成、初稿、推敲などの工程ごとに時間を計測すれば、自分の弱点が明確になります。

また、修正依頼が入った理由を残しておけば、次の学習テーマが自動的に見えてきます。学習ログは改善の起点となるものです。

詰まりをツールで自動化・効率化する

ログを取ることで見えてきた課題は、ツールを使って解消するのが効果的。

リサーチの時間が長いならRSSや検索アラートを設定し、誤字脱字が多いなら日本語校正ツールを導入するといった具合です。

自分が苦手とする作業をツールに任せることで、学習と執筆の効率は大きく改善されます。

テンプレ化で再現性を高める

最後に必要なのがテンプレ化です。

提案文や記事構成、ファクトチェック表などをテンプレートにしておけば、次回以降は迷わず同じクオリティで進められます。

学習成果が形として残り再現性が高まるため、案件ごとの負担を減らしつつ安定した成長につながります。

Webライター学習に役立つツールセット(5カテゴリ)

.jpg)

Webライターの学習は、闇雲に情報を集めるよりも作業に直結するツールを少数精鋭で回すほうが安定します。

ここでは学習の詰まりを解消しやすい5つのカテゴリに分けて、Webライターの学習とツール活用をセットで進める具体的な方法を紹介します。

どれも最初は無料版から始められます。

A. リサーチを効率化するツール

学習と執筆の質は情報源の質に左右されます。Webライターは趣味の回遊ではなく、検索意図と一次情報に素早く到達する仕組みを用意しておきましょう。

小さな自動化で迷いを減らすと学習が続きます。

- RSS・アラート

FeedlyやGoogleアラートで業界キーワードを登録し、毎朝の確認時間を10分に固定する - クリッパー

Notion Web Clipperで一次情報のみ保存し、要約は自分の言葉でメモする - ブックマーク規則

行政・学会・メーカーを上位フォルダに置き、二次情報は下位に分ける

| 課題 | おすすめツール | 使い方のコツ |

|---|---|---|

| 情報が散らばって追えない | Feedly、Googleアラート | キーワードを月3語までに絞り、 毎朝10分だけチェックする |

| 出典が弱く信頼性が低い | 各省庁サイト、学会誌、メーカー白書 | 一次情報を最低1本入れるルールを テンプレに記載しておく |

| メモが溜まって再利用できない | Notion、Obsidian | 保存時に「要点一行」「引用一行」「URL」を 同時入力する |

B. 構成づくりを早めるツール

構成が固まれば初稿は速くなります。Webライターの学習では、見出しの型とチェックリストをツールに持たせると迷いが減ります。

アウトラインを手で動かせる軽いエディタを中心にそろえましょう。

- アウトライナー

WorkflowyやNotionでH2から先に骨組みを作り、各見出しに結論を一文入れる - 共通見出し抽出

上位記事の共通項と欠落項をリスト化し、自分の記事で不足分を補う - 逆算チェック

想定読者が取る行動を先に一行で定義し、H2の順番をその行動に合わせて並べ替える

C. 執筆スピードを上げるツール

学習で知ったことを記事に落とし込む段階では、入力の摩擦を減らすと効果が大きいです。Webライターは頻出フレーズと定型セクションをスニペット化して、執筆を分割して進めましょう。

- スニペット:Text Blazeやespansoで導入文、要約、CTA、注意書きを登録する

- タイムボックス:45分サイクルでリサーチ15、構成15、下書き15を一気に回す

- 音声入力:Googleドキュメント音声入力で初稿の素案を一気に口述してから整える

D. 校正・推敲を精度化するツール

戻しが多いと学習の効率が落ちます。Webライターは表記ゆれや言い回しを機械で一次チェックし、事実確認は人の目で丁寧に整えましょう。

読み上げで冗長表現を洗い出すと推敲が速くなります。

- 日本語校正:日本語校正サポートやShodoで助詞の重なりと表記ゆれを一括確認する

- 読み上げ:ブラウザの読み上げ機能やVOICEVOXで耳に引っかかる箇所を削る

- ファクト表:固有名詞、日付、数値、一次情報URLをまとめたチェック表を使う

E. 納品と学習資産化を自動化するツール

納品前後の細かな確認をツールで固めると、学習が資産として残ります。Webライターの学習ログは次の提案や構成に直結します。小さな自動化でも積み重なると修正が減ります。

- チェックリスト

見出し階層、内部リンク、代替テキスト、参照URL、要約の有無を一括確認する - リンク管理

短縮URLでクリックを計測し、冒頭と末尾の配置をA/Bで比較する - 学習ログ

修正理由を一行で残し、翌週にスニペットやテンプレへ反映する

具体例:無料中心で使えるツール15選

ここからはWebライターの学習に直結する無料中心のツールを用途別に紹介します。数を増やすよりも、学習の目的に合うものを一つずつ定着させるほうが成果につながります。

リサーチ・情報収集に強いツール

情報の入口を固定しておくと、Webライターの学習で迷子になりません。

通知の頻度と確認時間を先に決めてから登録しましょう。

- Feedly(RSSの一括管理)

- Googleアラート(新着検知)

- Notion Web Clipper(一次情報の保存とメモ)

構成・下書きに使えるツール

骨組みを先に作ると学習の定着も早まります。

見出しごとに結論を一文入れてから本文を書く流れをテンプレ化しておきましょう。

- Workflowy(アウトライン編集)

- Notion(見出しテンプレとチェックリスト)

- Googleドキュメント(共同編集と音声入力)

推敲・校正に便利なツール

読み心地と正確性は信頼に直結します。

Webライターは機械の一次チェックと人の目の最終確認を分けて作業するとミスが減ります。

- 日本語校正サポート(ゆれと誤りの検出)

- Shodo(文法チェックとレポート)

- VOICEVOXまたは読み上げ機能(冗長表現の発見)

画像・音声処理に役立つツール

記事の理解を助ける図・キャプチャは学習の再利用にも便利です。

最小限の編集で十分なので、軽いツールを選びます。

- ScreenpressoやLICEcap(操作のキャプチャ)

- Photopea(ブラウザでの簡易画像編集)

- 文字起こし系ツール(インタビューの素起こし)

成果を測定・管理するツール

学習を続けるには小さな数字の変化が励みになります。

Webライターは時間と戻しの記録を最優先にして、毎週ひとつ改善しましょう。

- Toggl Track(工程別の時間ログ)

- Googleスプレッドシート(KPI管理)

- Bitlyなどの短縮URL(クリック計測)

| 状況 | まず入れるツール | 一週間の目標 | やめること |

|---|---|---|---|

| リサーチが長引く | Feedly、Googleアラート | 毎朝10分で未読ゼロ | SNSの回遊 |

| 初稿に時間がかかる | Workflowy、スニペット | H2完成まで15分 | いきなり本文から書く |

| 戻しが多い | 日本語校正、読み上げ | 修正の理由を3件記録 | 一発入稿 |

学習とツールを定着させる独自ルール

Webライターの学習は、小さなルールを先に決めると迷いが減ります。

次の三つを使うと習慣に頼らず続きます。

- 三クリックルール:よく使うツールは三クリック以内で起動できる位置に置く

- 停止条件ルール:リサーチは一次情報が一つ取れたら構成へ移動する

- 一日一改善:戻しの理由を一つだけスニペットやテンプレに反映する

学習を成果につなげるKPI設計

Webライターとして成長するためには、ただ学習を重ねるだけでなく、その学びをどう成果につなげるかが重要です。

そこで役立つのがKPI(重要業績評価指標)の設定です。

具体的な数値を追うことで、自分の進歩を実感でき、モチベーションの維持にもつながります。

初稿までの時間(TTD)を短縮する

ライティングで最も時間がかかりやすいのは初稿の執筆です。

TTD(Time To Draft)を短縮できれば、案件全体のスピードも向上。事前に構成案をテンプレート化し、テーマごとに「書き出しフレーズ集」を用意しておくと効果的です。

一次情報比率を高める

検索順位を上げるには、オリジナリティのある記事が欠かせません。

そのために意識したいのが一次情報の比率。インタビューや実際のツール使用体験を盛り込むことで、他の記事との差別化ができます。

提案成約率をテンプレ改善で上げる

案件獲得の場面では、提案文のクオリティが成約率を大きく左右します。

学習の一環として、自分の提案文を定期的に見直すとよいでしょう。過去の成功提案例をストックし、テンプレートに改善点を加えるだけで成果が変わります。

戻し率を下げて効率を最大化する

修正依頼が多いと、作業効率が下がり、学習の定着も遅れてしまいます。

戻し率を下げるにはクライアントの要望を構成段階でしっかり確認し、参考記事のトーンを合わせておくことが重要です。

最初の段階で共有を徹底するだけで効率が上がります。

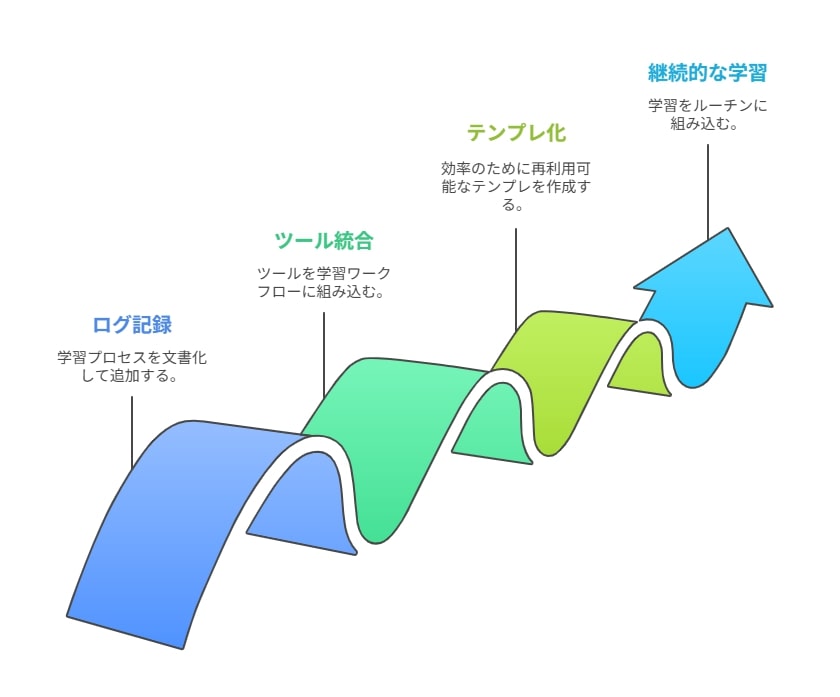

学習が定着する週次ルーティン(30分で実践)

.jpg)

Webライターが効率的に学習を定着させるには、短時間で回せる週次ルーティンを持つことが効果的です。

30分でも集中して取り組めば、次の案件にすぐ活かせる成長サイクルが作れます。

詰まりTOP3を抽出する

ライティング中に何度も手が止まるポイントは、学習改善のヒント。

週末に「詰まった場面TOP3」を書き出し、次の週で重点的に克服すると、同じミスを繰り返さなくなります。

1つだけツール設定 or テンプレ改善

一度に多くを改善しようとすると挫折しがち。

そこで毎週1つだけツール設定を見直したり、テンプレートを修正したりすると無理なく続けられます。

例えば、リサーチ用の検索演算子を追加するだけでも執筆の効率は上がります。

次案件でテスト導入して数字で検証

改善した内容は必ず次の案件で試してみましょう。

学習が実務に直結しているかを確認するには、数値での検証が欠かせません。例えば、初稿作成時間や修正回数を記録しておくと、改善効果が具体的に見えてきます。

Webライターが陥りやすい失敗と回避策

Webライターの学習はツール選びと使い方で大きく差が出ます。ここではつまずきやすい失敗を四つに絞り、学習とツールの両面から回避策を示します。

今日の案件からそのまま試せる手順にしています。

ツール沼にハマる

便利そうなツールを増やしすぎると操作が目的化します。

Webライターの学習では用途ごとに一つずつ固定し、入れ替えは月一回までにすると迷いが減ります。

- 役割は「リサーチ」「構成」「執筆」「校正」「記録」の五つに限定する

- 同じ役割で二つ以上入れない。比較は一週間だけにする

- 起動は三クリック以内に配置し、使わないものはドックから外す

AIに丸投げしてしまう

AIの提案は速い一方で、出典が弱いと検索意図から外れます。

学習では一次情報を先に集め、AIは見出し案の比較や言い回しの調整に限定すると質が安定します。

- 先に一次情報を一つ確保してから生成に移る

- AIの回答は「根拠URL」「検証メモ」をセットで保存する

- 固有名詞と数値は必ず手動で照合する

校正の外注タイミングを誤る

初稿が完成してから校正を回すと戻しが増えやすくなります。

見出し段階でゆれや口調をそろえると修正回数が減ります。

- 見出しだけ先に機械校正にかける

- 本文は段落ごとに読み上げで冗長表現を削る

- 納品前に固有名詞と日付だけ二重チェックする

著作権や守秘義務を軽視する

引用の範囲や素材の扱いを曖昧にすると信頼を失います。

学習とツールの運用で再発を防ぐ仕組みを先に作っておきましょう。

- 画像は出典と加工有無をキャプションに明記する

- クライアント資料は共有範囲と保存場所をテンプレで固定する

- 引用は必要最小限にし、自分の体験と検証結果を優先する

| 失敗例 | 原因 | 回避策 | 確認ルール |

|---|---|---|---|

| ツール沼 | 役割の重複 | 五役割で一つずつに固定 | 三クリックで起動できるかを毎週点検 |

| AI丸投げ | 出典の不在 | 一次情報を先に確保する | 根拠URLと検証メモを保存したかチェック |

| 校正遅れ | 段階の逆転 | 見出し先行で機械校正を実施 | 読み上げと固有名詞の二重チェックを実施 |

| 権利トラブル | 引用基準の欠如 | 出典と加工の明記を徹底 | 共有範囲と保存場所をテンプレで固定 |

明日から始める「学習×ツール」3点セット

Webライターの学習はシンプルな仕組みから始めると続きます。ここでは提案と構成と検証を最短で回す三点セットを紹介します。

ツールは手持ちのもので十分です。

提案文・構成・チェック表のテンプレ

毎回ゼロから書くと時間がかかります。

提案文と記事構成とファクトチェック表をテンプレ化しておくと迷いが減ります。

- 提案文は「課題の理解」「解決の流れ」「実績や根拠」の三段で固定する

- 構成はH2ごとに「結論一行」「根拠一行」「行動一行」を先に置く

- チェック表は固有名詞と日付と数値と一次情報URLを必須項目にする

導入・要約・CTAのスニペット

繰り返し使う文はスニペットに登録すると執筆が速くなります。

口調だけ自分の書き方に合わせれば違和感は出ません。

- 導入の型は「読者の状況」「失敗例」「この記事で解決」を一段で作る

- 要約の型は「要点三つ」を短文で並べる

- CTAは「次にやる一手」を具体的に一つだけ示す

時間・ミス・気づきのログ

学習は振り返りで定着します。

時間とミスと気づきを一行で記録すると改善点が自然に見えてきます。

- 時間ログは「リサーチ」「構成」「初稿」「推敲」「確認」に分けて記録する

- ミスログは「どこで」「なにを」「どう直したか」を必ず残す

- 気づきは翌週のテンプレやスニペットに一つだけ反映する

| セット | 最初の一歩 | 一週間の目標 | 測定指標 |

|---|---|---|---|

| テンプレ | 提案文の固定フレーズを三つ作る | 提案作成時間を20%短縮 | 提案成約率と作成時間 |

| スニペット | 導入と要約とCTAを登録 | 初稿時間を15分短縮 | 初稿までの時間 |

| ログ | 時間とミスと気づきを一行記録 | 戻しの理由を三件以上可視化 | 修正回数と再発件数 |

Webライターの学習はツールを少数精鋭で回すと継続しやすくなります。

三点セットを一週間だけ試し、数字で変化を確認して次の改善へ進みましょう。

まとめ

Webライターとして継続して成果を出すためには、知識を得るだけでなく実際の学習を「作業化」することが欠かせません。

ここでは学習を日々の行動に落とし込み、効率よく成長し続けるための3つのポイントを整理しました。

学習は「作業化」して初めて収益につながる

多くのWebライターが勉強に時間をかけながらも、実際の収益につながらない理由は「学びを作業に変換できていない」ことにあります。

たとえばライティング技術を学んだなら、毎日の記事執筆に取り入れてPDCAを回す必要があります。

習得した知識を手元に置くだけではなく、ルーティンに落とし込むことで自然と案件の質も向上していきます。

- インプットした内容を1日1回でもアウトプットに活用する

- 自分の記事を「改善ポイントチェック表」で振り返る

- 習慣化しやすい時間帯に学習を組み込む

無料ツールから導入して改善を循環させる

Webライターに必要な作業は「構成を組む」「誤字脱字を減らす」「時間を管理する」といった基本的な部分が多く、無料ツールを活用するだけでも大きな改善が期待できます。

特に始めたばかりの人は高額な有料ツールに飛びつくのではなく、まずは無料の範囲で活用し、効果を実感してから投資を広げるのがおすすめです。

| 用途 | おすすめ無料ツール | 導入メリット |

|---|---|---|

| 誤字脱字チェック | Googleドキュメントの校正機能 | 基本的なミスを減らせる |

| 時間管理 | Toggl Track | 作業時間を可視化できる |

| 構成づくり | Notion | 記事構成の整理がしやすい |

数字(TTD・戻し率)で効果を測れば必ず伸びる

Webライターが成長を実感するには、感覚ではなく数字で効果を測ることが大切です。

特に「TTD(Time To Draft:初稿を書き上げるまでの時間)」と「戻し率(修正依頼が来る割合)」は、改善の成果を具体的に見える化できる指標です。

数字を定期的に記録することで、自分の作業効率や記事品質の変化を確認でき、成長の実感を得られます。

- TTDを短縮することで納期に余裕が生まれる

- 戻し率を下げることでクライアントからの信頼が高まる

- 数字が下がらないときは「改善の循環」が止まっているサインになる

学習を日常に取り入れ、無料ツールで仕組みを整え、数字で効果を測定する。

この3つを繰り返すことで、Webライターとして安定した収益と成長を手に入れられますよ!